L’ editoriale del Direttore Daniela Piesco

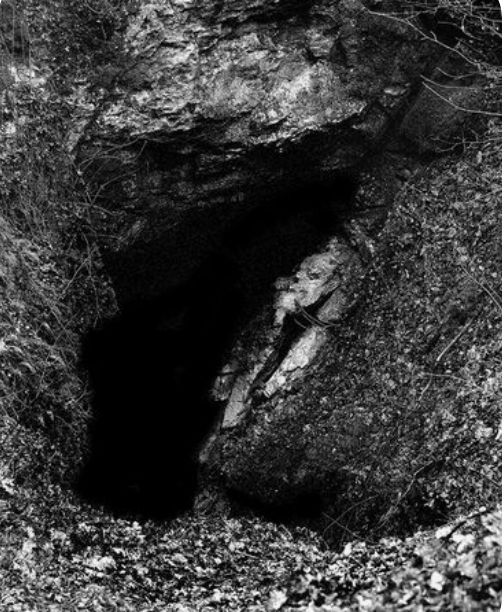

Nell’era dei social media e delle notizie istantanee, dove ogni evento trova spazio immediato nel dibattito pubblico, il lungo silenzio sulle foibe rappresenta un paradosso storico che merita una riflessione profonda. Per decenni, questa tragedia è stata confinata nei sussurri delle famiglie colpite, nelle pagine dimenticate dei diari personali, nelle fotografie ingiallite conservate in soffitta.

Oggi, mentre assistiamo a una crescente polarizzazione del dibattito pubblico e alla tendenza a semplificare eventi complessi in slogan facilmente condivisibili, la storia delle foibe ci insegna quanto sia pericoloso permettere che la narrativa storica venga piegata agli interessi politici del momento. Il silenzio durato decenni non è stato casuale, ma frutto di una precisa volontà politica che ha sacrificato la verità sull’altare della convenienza diplomatica e ideologica.

La questione assume particolare rilevanza nell’attuale contesto geopolitico europeo, dove vediamo riemergere nazionalismi e rivendicazioni territoriali. Le dinamiche che portarono alla tragedia delle foibe – la sovrapposizione di questioni etniche, territoriali e ideologiche – non sono così distanti da alcune tensioni che oggi attraversano il continente. La differenza sta nella nostra capacità di riconoscere i segnali premonitori e di agire preventivamente.

Un aspetto poco esplorato della vicenda è il ruolo delle comunità locali che, anche dopo l’esodo, mantennero vivi legami transfrontalieri. Esistono storie poco note di solidarietà tra famiglie italiane e slave, di aiuti reciproci e di amicizie che sopravvissero alla tragedia. Queste narrative di resilienza e umanità meriterebbero maggiore attenzione, poiché dimostrano come le persone comuni spesso trascendano le divisioni imposte dalla politica.

La lezione più attuale che possiamo trarre dalla tragedia delle foibe riguarda il pericolo dell’indifferenza selettiva: oggi come allora, tendiamo a gerarchizzare le tragedie, a stabilire quali meritino più attenzione, quali vittime siano più “degne” di essere ricordate. Questo meccanismo si ripete pericolosamente nel modo in cui affrontiamo i conflitti contemporanei e le crisi umanitarie.

Nel contesto attuale, dove il dibattito pubblico tende alla polarizzazione estrema, la storia delle foibe ci ricorda l’importanza di resistere alla tentazione di dividere il mondo in “buoni” e “cattivi”. La complessità degli eventi richiede uno sforzo di comprensione che va oltre le semplificazioni ideologiche.

Per questo, più che mai, è necessario un approccio al ricordo che non si limiti alla commemorazione rituale, ma che stimoli una riflessione critica sul presente. Come società, dobbiamo chiederci: quali sono i silenzi di oggi che le generazioni future ci rimprovereranno? Quali verità scomode stiamo ignorando per convenienza politica o sociale?

La vera commemorazione delle vittime delle foibe passa attraverso la nostra capacità di riconoscere e contrastare i meccanismi di negazione e minimizzazione che ancora oggi vengono applicati ad altre tragedie. Solo così il ricordo diventa uno strumento attivo di cambiamento sociale e non un semplice esercizio di retorica.

pH : Wikipedia