Di Daniela Piesco

La notizia giunta da Roma ha colpito come un rintocco di campana in tutto il mondo. Papa Francesco, il pontefice che ha guidato la Barca di Pietro con una disarmante semplicità e un persistente appello ai marginalizzati, è scomparso. I sussurri che erano iniziati come speculazioni si sono solidificati in una cruda realtà, lasciando un vuoto nel cuore della Chiesa cattolica e riverberando ben oltre i suoi confini spirituali.

Il Corriere della Sera, in un pezzo toccante firmato da Aldo Cazzullo, dipinge un quadro di un papato che, fin dal suo inizio, ha segnalato una partenza dalla tradizione, un passo deliberato verso la periferia del potere e più vicino al polso dell’umanità.

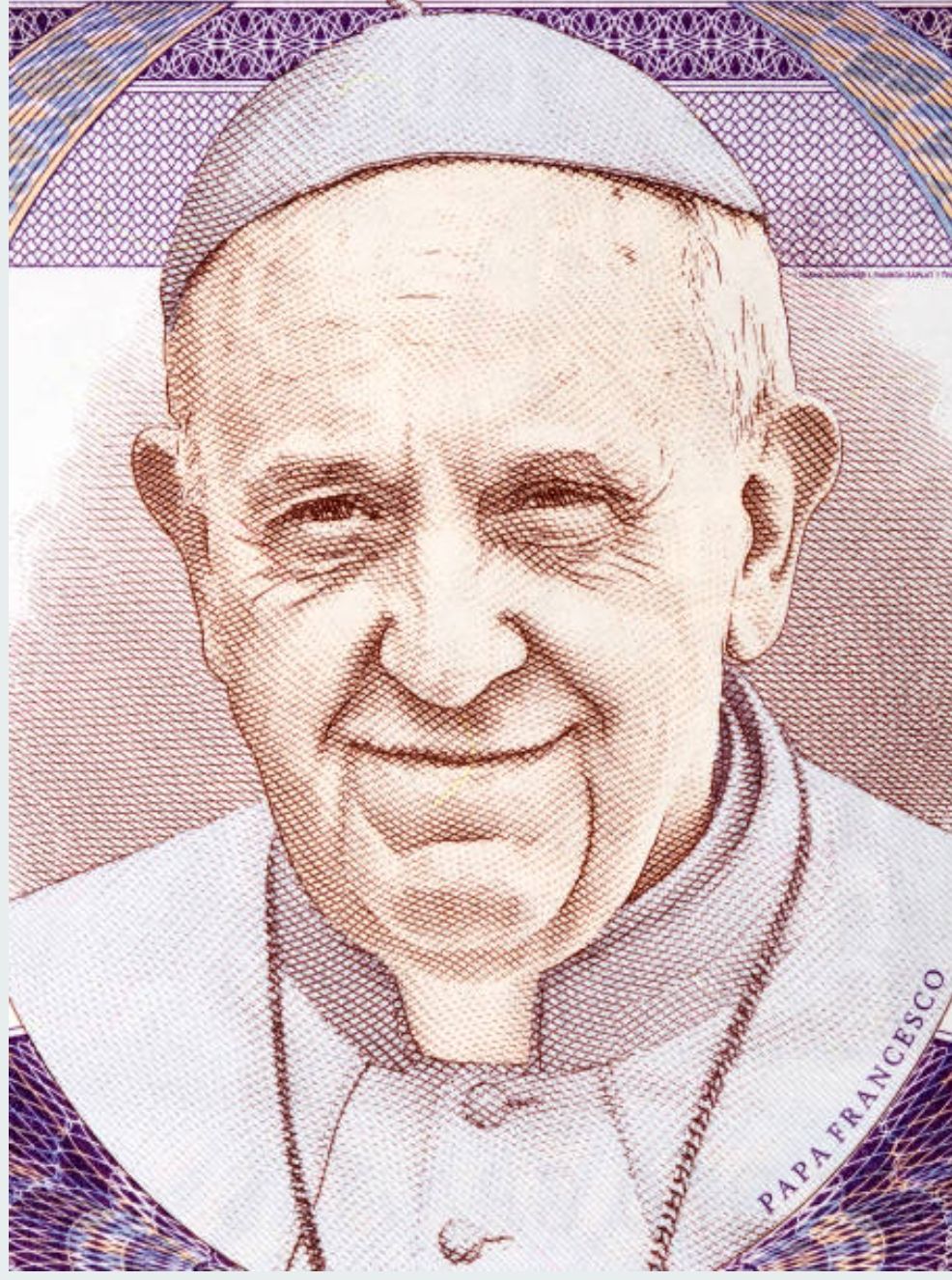

Fu quella sera del 13 marzo 2013, poco più di dodici anni fa, che il mondo incontrò per la prima volta questa nuova figura sulla loggia di San Pietro. Spogliato della sontuosa mozzetta, adornato di una semplice croce, si presentò non come il Papa regnante, ma come il Vescovo di Roma. Quel gesto umile, quella richiesta ai fedeli di pregare per lui, e il successivo inchino alla folla, non erano mere affettazioni. Erano i tratti distintivi di un papato che cercava di smantellare la distanza percepita tra il pastore e il suo gregge.

Cazzullo nota acutamente la dicotomia che ha caratterizzato il mandato di Francesco. Era spesso più lodato da coloro che erano al di fuori delle strutture formali della Chiesa che da alcuni all’interno delle sue venerabili mura. La sua rivoluzione non era di dottrina, ma di linguaggio e di stile. Parlava dei poveri, dei migranti che annegavano nel Mediterraneo, con una immediatezza che risuonava con la persona comune, ma spesso turbava la Curia, abituata alla cadenza misurata della tradizione. Le scarpe ortopediche usurate, la borsa che portava da sé, l’auto modesta: questi non erano solo capricci, ma rifiuti simbolici della pompa che spesso aveva avvolto il papato. La sua decisione di risiedere nella Domus Santa Marta piuttosto che negli appartamenti papali mandò ondate di disagio attraverso un Vaticano abituato ai suoi privilegi.

Eppure, questa stessa vicinanza al quotidiano, questo eco di “uno di noi”, era la fonte del suo immenso fascino per le masse. Ha toccato uno zeitgeist globale, una rivolta contro le norme stabilite, un sentimento che, come sottolinea Cazzullo, ha anche alimentato l’ascesa di figure come Trump, i cui valori erano in netto contrasto con quelli del Papa.

L’articolo ci ricorda che l’ascesa di Francesco non era una conclusione scontata. Scavalcato nei conclavi precedenti, il suo nome emerse come una sorpresa per molti nel 2013. Le sue prime pronunce e azioni – il suo rifiuto di sedersi sul trono papale a un concerto di musica classica, la sua potente omelia a Lampedusa dopo il tragico naufragio – rivelarono un pontefice che non aveva paura di sfidare lo status quo, di dire la verità al potere e di ritenere l’Occidente responsabile della sua indifferenza alla sofferenza degli altri.

Questa posizione, pur guadagnandogli l’ammirazione di molti, ha anche seminato semi di discordia tra i fedeli. La sua apertura alla comunità LGBTQ+ (“Chi sono io per giudicare?”) e i suoi avvertimenti di una “terza guerra mondiale combattuta a pezzi” sono stati accolti sia con lode che con critica. È stato etichettato con soprannomi politici – peronista, populista, persino comunista – etichette che ha astutamente respinto come opera di un “entomologo”.

Mentre le riforme dottrinali sono rimaste in gran parte intatte, l’impatto di Francesco sull’immagine pubblica della Chiesa e sul suo impegno con il mondo è innegabile. Ha promosso un senso di dialogo, anche con coloro che avevano opinioni diverse, esemplificato dai suoi scambi con l’intellettuale laico Eugenio Scalfari. Il suo ultimo appello politico, “Disarmate la Terra”, consegnato al Corriere della Sera, sottolinea il suo incrollabile impegno per la pace.

La scomparsa di Papa Francesco segna non solo la fine di un papato, ma la chiusura di un’era. Come conclude eloquentemente Cazzullo, “Ora nulla sarà più come prima, per la Chiesa e per tutti noi”. La domanda che aleggia nell’aria è se i semi di fratellanza e giustizia sociale che Francesco ha diligentemente seminato fioriranno, o se la sua assenza incoraggerà le forze che ha così spesso sfidato.

Qui a Benevento, e in innumerevoli altri angoli del mondo, c’è un senso di perdita, di essere alla deriva. L’uomo che ha cercato di essere Papa fino al suo ultimo respiro lo ha fatto davvero. Il mondo osserva ora, contemplando l’eredità di questa figura straordinaria e il percorso incerto che attende la Chiesa e l’umanità. L’immagine di quella semplice croce e il ricordo di quell’inchino iniziale indubbiamente persisteranno, una testimonianza di un papato che ha osato essere diverso, un papato che ha abbracciato il mondo non da un trono, ma dal suolo accanto ai suoi più vulnerabili.